みなとラボ通信

Read the Sea vol.9

Title/辻山良雄

2023.04.21

子どもに読んでもらいたい「海」に関する本

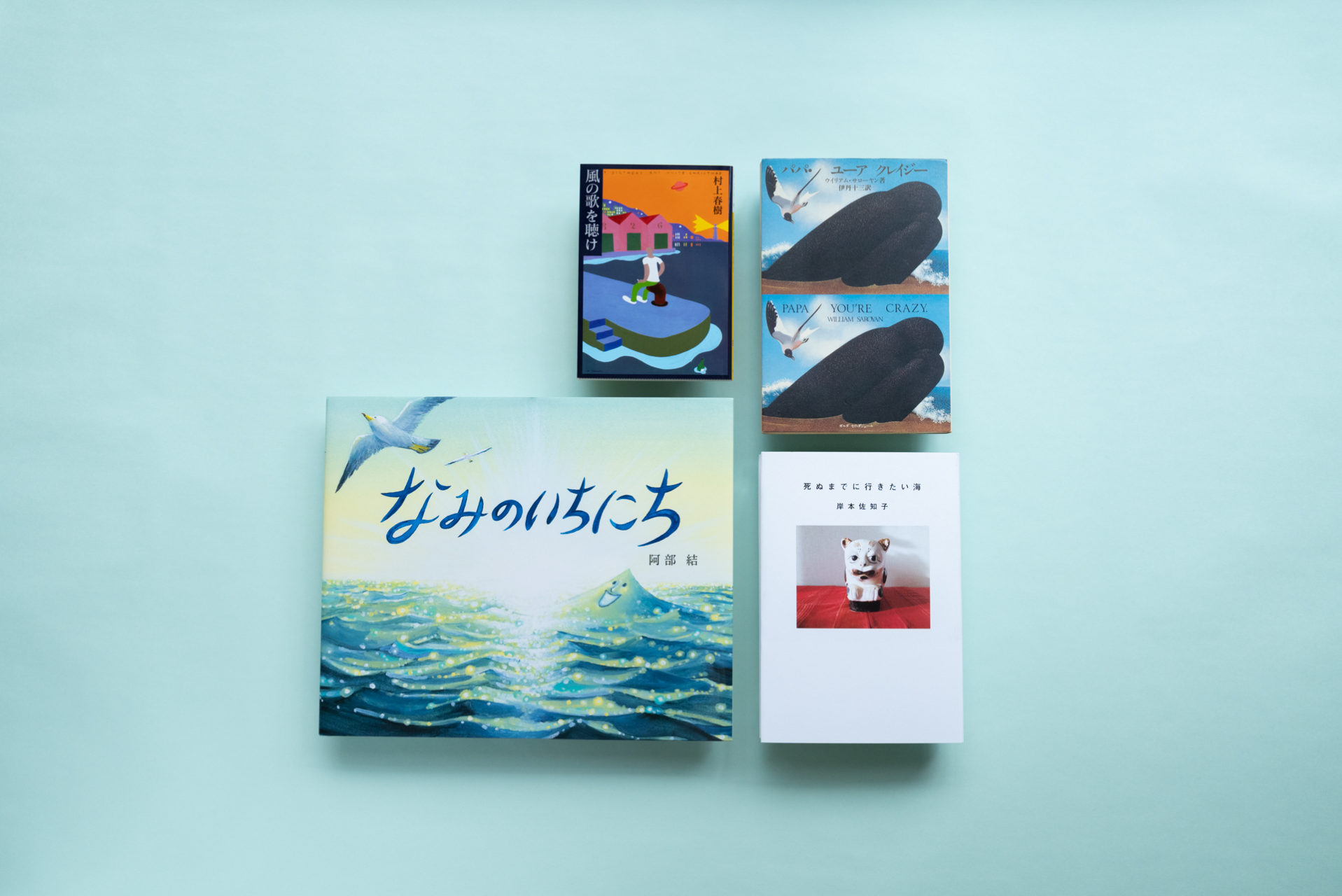

『なみのいちにち』阿部結(ほるぷ出版)

著者の阿部結さんは宮城県気仙沼市出身。あたらしい太陽が顔を出す朝から、みなが静かに眠りに落ちる夜まで、海の一日には様々な「であい」がある。本書の主人公は、いつも同じ場所からその「であい」を見続けている「海」自身。そうした絵本は、これまであまり見たことがなかった。こんなあかるくて親しみやすい絵が、子どもたちは大好きなのだ。

「さん ささーん」と、波が寄せては引いていく波打ち際には、カモメや漁師の家族、子どもたちや恋人たちなど、いつもたくさんのものたちが訪れる。海がそこにあるだけで、いくつもの小さなドラマが生まれるのだ。海とはどんな場所であるのか、海が中心にあることには違いないが、そこに集うものたちもまた、海を海たらしめているのだろう。

この「身近」にある感じ。生まれてきたときからいつも波の音を聞き、潮の匂いを嗅いできた人にしか書けない絵本だと思った。

大人に読んでもらいたい「海」に関する本

『パパ・ユーア クレイジー』ウイリアム・サローヤン 伊丹十三訳(れんが書房新社)絶版

マリブ・ロードからハーフ・ムーン・ベイを通り、サンフランシスコまで。作家の父とその十歳になる息子が移動するのは、アメリカ西海岸の海沿いの街。二人は行く先々で海を眺め、流木やムール貝を拾っては、二人で簡単な料理を作る。父と息子はどこの海でも、いつ果てるともしれない会話を続ける。そして少年は、自らの外に「世界というもの」があることを、いつの間にか学んでいくのだ。

「父さん、わかりあうって、どんなことなの?」

「そう。私はお前に教えてやりたいと思うよ。だけどね、実をいうとね、それは誰も他の人に教えることのできないようなことなんだ。父親が息子に教えることすらできないんだ」

わたしとあなたは、違う海を見ている。

それはこの小説の厳格なルールである。その厳しさを背負っているから、父は息子を一人の人間として尊重できるのだ。わたしの店でも、〈わたし〉〈あなた〉といった関係性で話をしている親子を時たま見かける。それは傍から見ていても、気持ちのよいものだ。

*引用部 P61

自分にとっての「海」に関するお気に入りの1冊

『風の歌を聴け』村上春樹(講談社文庫)

神戸の須磨という街で生まれ育ったわたしの海は、なんといっても瀬戸内海の海。二階にあった部屋からは、その時の陽の光を映しとったような海が、のっぺりと坂道の下に横たわっていた。春はのどかに、夏は青々しく、冬は濃い灰色で……(なぜか秋の印象がない)。大学で街は離れても、帰省した際にこの須磨の海を見ると、「あぁ、帰ってきたんだなぁ」と、ようやく故郷にいる実感がわいたものだ。

神戸で育った村上春樹。そのデビュー作『風の歌を聴け』の主人公、「僕」が生まれた街は、「前は海、後ろは山、隣りには巨大な港街がある」小さな街だった。彼は帰省のたび、街で友人の「鼠」とビールを飲み、退屈な日々をやり過ごす……。大人になってしまうまえの、ほんのわずかな、眩しくもやりきれない時間が、まるで他人事であるかのような乾いた筆致で描かれる。いつ読んでも新鮮だ。

自分の若さを受け止めてくれる舞台として、海がいつもそこにあったのは、いま考えてみればとても幸運なことだった。

海は出てこないが「海」を感じられる1冊

『死ぬまでに行きたい海』岸本佐知子(スイッチ・パブリッシング)

本書は、タイトルに「海」とは付いていても、特に「海」をテーマとした本ではない。翻訳家の岸本佐知子さんが気になる場所に出かけ、そこで見たこと、思い出したことを書いた「見聞録」。シンとした文章で、来し方行く末、自然と思いが続いていく大好きな本だ。でも「三崎」や「大室山」など、その場所から海も見えそうな地名が出てきたり、「海芝浦」など、「いま海っていいましたよね」といった場所にも出かけているから、まったく海が出てこないわけではない。

なぜ「死ぬまでに行きたい海」なのか。それは本書を読んでほしいところだが、たとえそれがどこの海であっても、「海」とはいつか行く場所、約束の場所なのだろう。あなたがこれからどこでどのような人生を送っていくにせよ、あなたを待っている海があるというのなら、少しは生きる望みがわいてくるというものではないか? 人は海から生まれ、最終的には海へと還っていくのだから。

- 選書・文:

- 「Title」辻山良雄

- 住所:

- 東京都杉並区桃井1-5-2

- 営業時間:

- 12:00 - 19:30(日曜は19:00まで)

- 定休日:

- 毎週水曜・第一、第三火曜 https://www.title-books.com/

1階が本屋とカフェ、2階がギャラリーの新刊書店「Title(タイトル)」。WEB、SNSで「毎日のほん」というその日の1冊が毎日更新されている。著書に『本屋、はじめました』『365日のほん』、『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』、共著に『ことばの生まれる景色』がある。