-

レポート

2024.05.27

【開催報告】海とつながるエキシビション「OCEAN LEARNING」展

人イベントものづくりワークショップ海洋デザイン教育

-

レポート

2023.11.07

【開催報告】第二回国際海洋環境デザイン会議「OCEAN BLINDNESSー私た...

イベント海洋デザイン教育

-

コラム

2023.06.30

海洋環境デザインプロジェクトとは

環境デザイン海洋デザイン教育

-

レポート

2023.03.20

【開催報告】第一回国際海洋環境デザイン会議(2022年7月30日)

イベント環境デザイン海洋教育

-

連載

2023.03.13

新連載「See the Sea」スタート

写真地域

-

連載

2023.03.13

za-boon.com をリリース!

ZaBoonデザイン

-

コラム

2019.06.26

海洋教育とは? 注目される理由と新学習指導要領での充実

学校探究学習海洋教育海洋デザイン教育

連載

デザインユニットStudio Swineに聞く、海洋プラスチックを「集め、溶かし、作る」独自のアプローチとは。【連載:海×デザイン】

2021.11.08

日本人の村上あずささんと、イギリス人のアレクサンダー・グローブスさんによるStudio Swine(スタジオ・スワイン)は、アート、デザイン、映像など、分野を超えて活躍するデザインスタジオ。アマゾンの熱帯雨林で採れる天然ゴムを使い、廃墟となった街をテーマにした「Fordlandia」、サンパウロの路上のアルミの空き缶を溶かして、美しいオブジェに仕立てた「Can City」など、ふたりが生み出す作品には、素材への探求と、現場に赴き、実際に自分の目で見て体験する、リサーチに注力する姿勢が色濃く表れています。今回は活動初期の海洋プラスチック問題を扱う2つのプロジェクト「Sea Chair」と「Gyrecraft」について、アレクサンダーさんに改めてお話を聞きました。

Q. 素材の可能性を追求することが、活動のひとつのテーマなのでしょうか?

A. プラズマ、バブル、液体など、素材のマテリアリティにとても関心があります。そこにテクノロジーをかけ合わせたり。建築のバックグラウンドをもつあずさと、ファインアートを学んだ私はそれぞれ違った視点をもっていて、一人では考えもしなかったアイデアが出てきたり、デザインの分野での活動にもそれが役立っていると思います。

Q. 海洋プラスチック問題をテーマにしたきっかけは何かあったのですか。

A.「Sea Chair」は2012年、私たちがまだRCA(ロイヤル・カレッジ・オブ・アート、英国の王立美術大学院大学)の学生だった頃のプロジェクト。イギリス南西部のコーンウォールにあるポーストーワンのビーチで、地元の漁師と一緒に海から回収したプラスチックで作られたスツールです。

きっかけとなったのは、海洋プラスチックに関する科学論文を読んだこと。1997年にテキサス州の2倍の大きさといわれる太平洋ゴミベルトが発見されてから、還流によりゴミが集まる似たようなエリアが世界中でさらに5つ見つかっています。プラスチックは分解されるまでに何千年もかかり、海流によってさらに小さな破片になっていく。世界の海には1平方キロメートルあたり46,000個のプラスチックがあるとも推定され、太平洋のプラスチック片の数は過去10年間で3倍になったと言われているのです。

「Sea Chair」のタグには、プラスチックゴミを回収したエリアのロケーションが刻まれている。

SEA CHAIRのロケーションタグ

Q. 「Sea Chair」について、詳しく教えていただけますか?

A. はじめはイギリス南西部の海岸で、自分たちでマイクロプラスチックを探してみたのですが、小さな小さなプラスチックの破片を砂から拾い上げるのはとても大変で、なかなか量を集めることができませんでした。そこで地元の漁師に協力してもらい、漁網にかかったプラスチックを使うことにしたのです。魚と一緒に網にかかったプラスチックを色別に分けて細かくし、そのまま船上で溶かして座面と脚部のパーツを作り、それを組み立ててスツールにしています。

漁に出る漁船の様子

コーンウォール・ポーストーワンの海岸で、砂に紛れたマイクロプラスチックを自作の装置で濾しているところ。一見きれいに見えるビーチにも、小さな破片がたくさん紛れている。

当時はどのように作るかをオープンソースにしていたので(プラスチックを溶かす際の有毒ガスに対応した装備が必要なことなどから、取り扱いが難しいので現在は公開していない)、オーストラリアの人たちからも「Sea Chair」を作ったという連絡をもらったり、反響があったことはうれしかったですね。

Q. 「Sea Chair」での経験が、3年後の「Gyrecraft」に繋がっているのでしょうか?

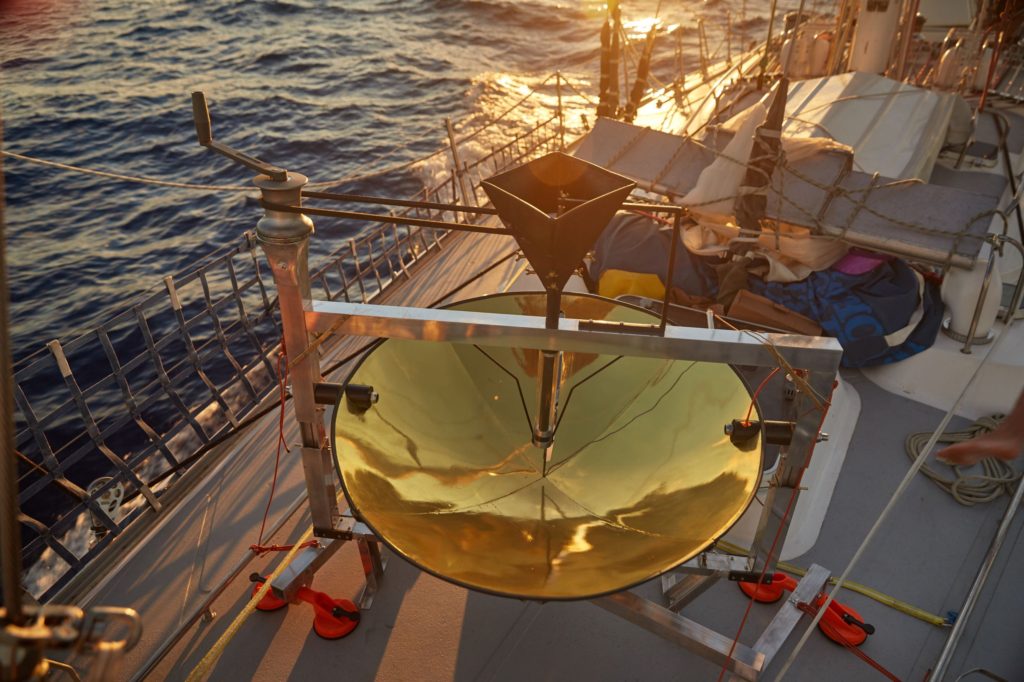

A. そうです。地元イギリス以外の海の状況も知りたいという思いから、クラウドファンディングで資金を募りました。そして2014年の秋に、ポルトガルのアゾレス諸島からスペインのカナリア諸島まで航海し、船上でオリジナルのソーラーエクストルーダーを使い、太陽熱でプラスチック片を溶かして作った作品が「Girecraft」です。

実際の船上で使用オリジナルのソーラーエクストルーダー

Gyreとは還流のことで、潮の流れによって海ゴミが集まる場所を意味します。海に散らばってしまった小さなプラスチック片を集めるのは非常に難しく、かつては使い捨てだったこの素材は非常に貴重なものともいえます。その“貴重な素材”を使い、手仕事によりさらに価値を高めて、亀の甲羅や珊瑚を思わせるオブジェを作りました。5つのオブジェはそれぞれ、南北の太平洋と大西洋、インド洋の5つの主要な還流を表しています。作品はロンドンの百貨店、セルフリッジズで展示されました。

「Gyrecraft」の5作品のうちのひとつ「North Atlantic」。ポルトガル沖に浮かぶアゾレス諸島の伝統工芸、クジラの歯にエッチングする「スクリムショー」にインスパイアされてクジラの歯を模している。

Q. 長期間の航海で、どのようなことが印象に残っていますか?

A. 海の上で数週間を過ごして何よりも感じたのは、自分も自然のサイクルの一部であるということ。そして、何でも自分で解決しなければならないし、頼れるものが少なくいろいろと工夫することが求められます。

さらに、海岸から遠く離れた大西洋の真ん中にもプラスチックゴミがあり、人間の影響がこんなところまで届いているのだと改めて驚きました。大海原の中で小さなプラスチック片を集めるのは非常に効率が悪く、多大なコストがかかります。ゴミが海にたどり着く前に、我々の習慣を、そして社会のシステムを変える必要があると感じました。

Q. いつも作品制作と同時に、そのプロセスや背景となるストーリーを伝える美しい映像も魅力的ですよね。

A. 多くの人に問題提起ができたら、という思いから映像にも力を入れています。普段、私たちは海の中を見ることはないので、謎めいた未知の世界のことのように思えるけれど、それはただ単に見えていないだけ。映像によってそれを視覚化し、私たちの海が抱える問題に意識を向けてもらえたら、と思っています。

Q. デザインは海洋環境に対して何ができると思いますか?

A. 複雑な問題を受け入れやすい形にするなど、デザインにできることはたくさんありますが、デザインだけでは限界があります。政治、経済、医療など、すべての分野で規則をつくり、社会全体で変えていくことが必要。現在の例で言えば喫煙に関することやビニール袋の有料化のように、ルールを整えていくべきだと思います。

EUでは2021年7月から、使い捨てプラスチックの流通を禁止する規制が施行されました。プラスチック製や発泡スチロール製の使い捨てスプーンやフォーク、ストロー、皿など海岸を汚す上位10品目が指定され、これらは漁網などの漁具と並んでEUの海洋ゴミの70%を占めているのだそうです。日本には昔から竹や藁などの天然素材や、紙を使って物を包む文化があります。今またそれらを見直すタイミングなのではないでしょうか。

- 文:

- 佐藤早苗