-

レポート

2024.05.27

【開催報告】海とつながるエキシビション「OCEAN LEARNING」展

人イベントものづくりワークショップ海洋デザイン教育

-

レポート

2023.11.07

【開催報告】第二回国際海洋環境デザイン会議「OCEAN BLINDNESSー私た...

イベント海洋デザイン教育

-

コラム

2023.06.30

海洋環境デザインプロジェクトとは

環境デザイン海洋デザイン教育

-

レポート

2023.03.20

【開催報告】第一回国際海洋環境デザイン会議(2022年7月30日)

イベント環境デザイン海洋教育

-

連載

2023.03.13

新連載「See the Sea」スタート

写真地域

-

連載

2023.03.13

za-boon.com をリリース!

ZaBoonデザイン

-

コラム

2019.06.26

海洋教育とは? 注目される理由と新学習指導要領での充実

学校探究学習海洋教育海洋デザイン教育

レポート

本会議は、海洋環境の課題解決にデザインを活用していくための議論を行うと同時に、社会及び教育現場で具体的にアクションを起こしていくための起点を作ることが目的である。

みなとラボの活動紹介

開催にあたって、代表の田口からみなとラボの活動紹介を行った。活動の背景にある問題意識として、学校教育においては海に関して学ぶことがなく、地球環境における海の重要な役割や、人間生活の基礎を支えていることについて知らずにいる状況=Ocean Blindnessにあることを報告。他方で、海は恵みをもたらし、想像力の源泉でもあることを確認し、海と人とのつながりを探ることのおもしろさを事例をあげて共有した。また、人間にとって「学び」は根本的な喜びであることから、みなとラボのテーマが「海と人とを学びでつなぐ」であると結び、会議をスタートさせた。

深澤直人「海に対してデザインはコミットしていない」

基調講演は深澤直人氏。海に対してデザインはコミットしていないという問題提起からはじまった講演は、海の写真を見せながら、海とデザインの関係、デザインとサイエンスの関係へと展開。人間は無意識のうちに、生きること、美しくあることを選択する。無意識にあるときはそこに秩序があるが、思考はその秩序を妨げることがある。デザイナーは、その選択に違和感がないか、不自然さがないかを捉えようとする。

自然界は混沌としているようで秩序だっており、信じられないほどの「創発」が存在する。全体としての特性が別の新たな形へと現れ、秩序だっていることを創発と呼ぶが、その最たる例として「海」があげられる。しかし、海は破綻をきたし始めている。デザイナーは、その違和感を無視してはならず、向き合わなければならない。海のためのデザインのあり方を探るべきであるが、現在は「陸側から海を見るばかりで、海側から人間の生活を眺められていない」。そのため、私たちは「海をもうすこししらなければならない」と主張した。

サステナブルかつ美しいデザインのあり方:Sarah K

海外からのスピーカーとして、オーストラリア・シドニーを拠点に、サステナブルデザインをテーマとして活動するスーパーサイクラーズのサラ・Kが講演をおこなった。自身もデザイナーである彼女は、キュレーターとしても積極的に活動している。海洋プラスチックを再利用した「Marin Debris Bakelite(マリンデブリ ベークライト)」プロジェクトをはじめ、デザイナーたちとコラボレーションをしながら、サステナブルかつ美しいデザインの在り方を探るアプローチを得意とする。

Marin Debris Bakeliteは、太平洋ゴミベルトから流れ着いたプラスチック破片から作られている。そのきっかけは、プラスチックゴミを回収している団体と知り合ったことにある。彼らは、回収したプラスチックゴミは内陸部に運んで焼却しているが、それはリサイクルセンターに持って行くと、とても高くつくからである。そのことから、彼らが回収したものを買い取り、その素材を使って何かを作ることを決めた。これからの時代のデザインは、使い捨てを前提とせず、使用済み商品の回収方法までをデザインに含みこむべきであると主張した。

世界のデザインは海洋問題にどうアプローチしているか

デザインジャーナリストの土田貴宏、編集者の山田泰巨、本会議の企画立案者でもある、みなとラボの佐藤久美子による、海洋問題への世界のデザインアプローチのレポートが行われた。

素材としてのプラスチックの置き換え、廃棄される海藻などの資源活用や、バイオプラスチックの開発。先史時代の海の遺跡や氷河浸食の堆積物をモチーフにしたアートプロジェクトなど、多様な取り組みが紹介された。

やはり関心が高いのは、プラスチックについてである。プラスチックは、私たちの日常生活を形作ってきた。利便性、進歩、さらにはイノベーションと結びつけられてきたが、廃棄物として海洋のみならず環境を悪化させており、地球環境危機の主要な要因ともなっている。ただし、いわゆる「海洋プラスチックごみ問題」への関心はもちろんあるが、それは常態化しはじめており、現在は、地球温暖化の問題にどう向き合うかが重要視されているということが報告された。

「海のためにデザインは何ができるか」

最後のプログラムとして、ディスカッションが行われた。登壇者は、グラフィックデザイナーの山野英之、コンテンポラリーデザインスタジオのwe+の林登志也と安藤北斗、プロダクトデザイナーの倉本仁、同じく大城健作がイタリア・ミラノから参加した。

フィッシャーマンでもある倉本仁は、釣りに行った際の海の状況についての話題から話をはじめた。磯にはごみが多くあるのは間違いないが、人が訪れるところは比較的きれいであり、人が行けないところほど、ゴミは山積しているという。船で海側から見ることでわかることもあるのだと。現在、倉本はルアー作りも手がけており、楽しく海と触れ合うために、市民として、デザイナーとして向き合いたいと語った。

山野英之からは、みなとラボの田口とともに行ってきたデザインワークショップの報告が行われた。海洋ごみ問題や気候変動など、海に関わる問題は、海から離れた場所に住む子どもにとっては、自分ごと化するのが難しいものであり、少しでも、自分と海とのつながりを想像するために、学校のなかに「海をつくろう」というワークショップを実施。最終的に海のかたちともようからなるテキスタイルを作成したことが報告された。また、鹿児島県与論町で行ったワークショップでは、砂浜には自然物もあれば流れ着いた人工のゴミもあり、「海洋ごみ」と一括りにしてしまうのではなく、漂着物を観察し知ることから、海の環境に目を向けてもらうことを目指した取り組みが紹介された。

we+は、海苔のリサーチプロジェクトについて紹介した。海の資源を現代のデザインの視点で捉え返すことで見えてくる可能性があるのでは、と主張。日本には豊富な水産資源があり、同様に水産加工技術がある。これらを見直すことから、新たな価値を見出せるのではと提案した。あわせて、海を考えるにあたっては、短期的なメリットとともに、長期的なタイムスケールでの取り組みが必要だろうと提起した。

鹿児島県与論町の海洋教育の拠点施設をデザインしている大城健作は、自身の海とのつながりを語った。海との関わり方は様々あるが、身体での海とのつながりから見えてくることがあるのではないかと体験を踏まえて語った。最後に、あるイベントで作成した映像を視聴。海辺の砂で椅子を作るところから始まり、その椅子が潮の満ち引きによって少しずつ崩れていく様子を全員で視聴した。押しては返す波、風によって引き起こされる波の音、それとともにある時間の豊かさに会場は包まれた。

ディスカッションでは、海という対象が大きすぎること、そこに関わる問題も大きすぎて、どのようにアプローチしていけるのか、その時にデザインに携わるものとしての役割は何かということが話し合われた。

終わりのない問題に向き合い続けることは簡単ではない。ともすると、その途方もなさに耐えられず、諦めてしまいそうになることもあるかもしれない。その時に重要となるのは、海に対する感情的な関わりかもしれない。海が好き、海で遊びたい、海を眺めていたい、そんな思いかもしれない。それが根幹にあるかもしれない。では、その思いはどのように育まれるのか。そこに「教育」ということの役割がありはしないだろうか。海洋教育と海洋環境デザインの目指す方向を確認し、第一回国際海洋環境デザイン会議は幕を閉じた。

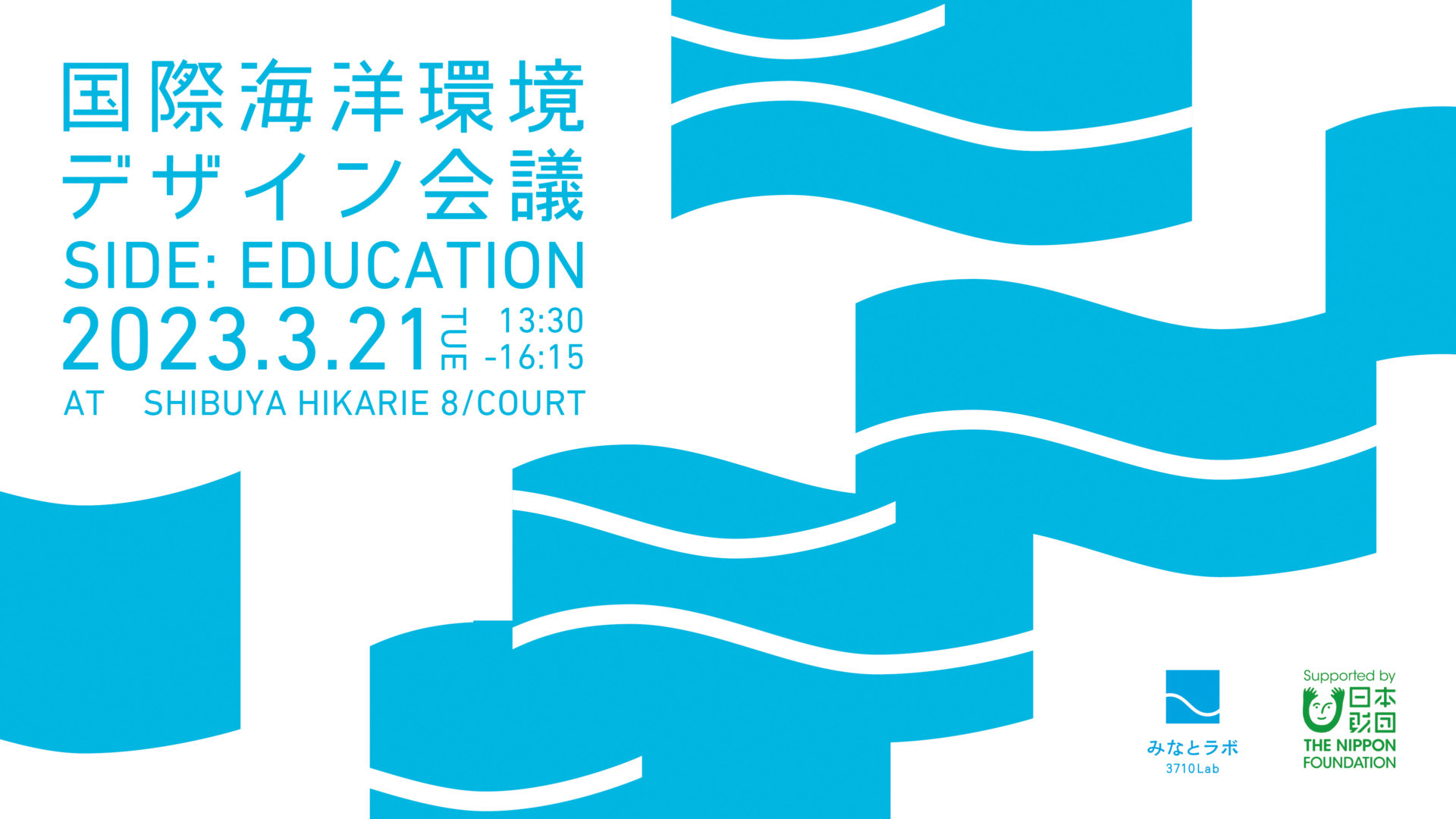

- 名称:

- 第一回 国際海洋環境デザイン会議(International Conference on Design for Ocean Environments)

- 開催日:

- 2022年7月30日(土) 13:30~16:30

- 開催形式:

- 現地開催/オンライン配信

- 会場:

- 渋谷スクランブルスクエア(東棟)15階 スクランブルホール(東京都渋谷区渋谷2-24-12)

- 参加人数:

- 来場者55名、オンライン参加137名

- 主催:

- 3710Lab(みなとラボ)

- 助成:

- 日本財団

《 開催概要 》