-

レポート

2024.05.27

【開催報告】海とつながるエキシビション「OCEAN LEARNING」展

人イベントものづくりワークショップ海洋デザイン教育

-

レポート

2023.11.07

【開催報告】第二回国際海洋環境デザイン会議「OCEAN BLINDNESSー私た...

イベント海洋デザイン教育

-

コラム

2023.06.30

海洋環境デザインプロジェクトとは

環境デザイン海洋デザイン教育

-

レポート

2023.03.20

【開催報告】第一回国際海洋環境デザイン会議(2022年7月30日)

イベント環境デザイン海洋教育

-

連載

2023.03.13

新連載「See the Sea」スタート

写真地域

-

連載

2023.03.13

za-boon.com をリリース!

ZaBoonデザイン

-

コラム

2019.06.26

海洋教育とは? 注目される理由と新学習指導要領での充実

学校探究学習海洋教育海洋デザイン教育

レポート

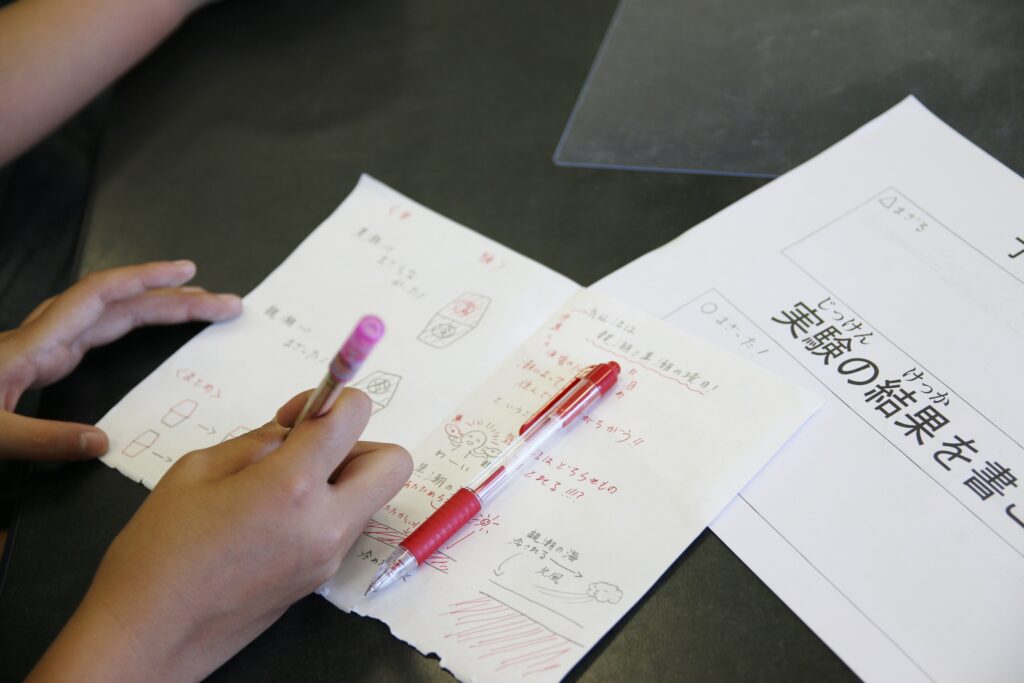

海の“流れ”をつくってみる

授業には、5年生のクラス担任の遠藤先生に加え、東京大学大学院 海洋教育促進センター特任准教授の丹羽淑博先生、同センターに所属する田口も参加。

三陸の海に流れる世界最大級の海流、親潮と黒潮に着目し、豊かな海の秘密を探ります。

黒潮の特徴は、浅い所が暖かく、深い所は冷たいということ。これは海面が太陽の熱で温められることによるものです。一方で親潮は、海面が冷たい風にさらされるため冷たく、深い所が暖かくなっています。ここでは、コップと水を使って、黒潮と親潮の海を再現してみます。

まず、黒潮の海をつくります。青い色を付けた水が下に、赤い色を付けたぬるま湯が上にくるよう、間を下敷きで隔ててコップを重ねます。

遠藤先生が「この下敷きを引き抜くと、どうなるでしょう?」と質問すると、生徒たちは「混ざる」「上がぬるま湯、下が冷たい水のまま、混ざらない」と予想。すると…

ぬるま湯は上、冷たい水は下という「混ざらない」結果に。暖かい水は上に、冷たい水は下に行くという黒潮の特徴を再現できました。

次に、親潮の海をつくります。

今度はぬるま湯を下に、冷たい水を上にして、同様にコップを重ねます。

ここでの生徒たちの予想は「水も空気と同じで冷たい方が下に行くので、混ざると思う」、「混ざらない」、「ぬるま湯が上に行き、冷たい水が下になる」とさまざま。果たしてどうなるでしょうか?

結果はこの通り、「混ざる」でした。ぬるま湯と冷たい水は、混ざって紫色になっています。これは生徒が予想したように、暖かい流体は上に、冷たい流体は下に移動しようとする性質によるもの。親潮の海では、このように暖かい水と冷たい水が上下にかき混ざる「対流」という現象が起こっていることがわかりました。

対流がもたらす豊かさ

ここからは、映像や図、写真を見ながら、丹羽先生が親潮の豊かさについて解説しました。まず、こちらは親潮の海中ビデオ。水は濁っていて、魚の餌となる小さな生き物が活発に動き回っているのが確認できます。

そして、親潮の海中の図。さきほどカメラの映像で見た親潮の海水は濁っていましたが、これは植物プランクトンが含まれている証拠。植物プランクトンが豊富だと、それを餌にする動物プランクトンが増え、さらにその動物プランクトンを餌にする魚も集まってきます。また、親潮の深い所には生き物のフンや死骸が沈むため、海水には栄養がたくさん。その栄養が対流によって上昇し、今度は植物プランクトンの餌になります。このように、親潮の海では、生き物の命の循環が成り立っていることがわかります。

ここまで学んだことを振り返ると、親潮が生き物にとって栄養や餌に富んだ海となっている一方、生き物の命の循環の一助となる対流が起こりにくい黒潮は、栄養や餌に乏しい海だということがわかりました。ここで、親潮と黒潮の流れを再現したシミュレーション動画を見てみます。すると、気仙沼の沖合は、親潮と黒潮のぶつかる潮目(=海流と海流の境目)にあたっています。これはつまり、親潮に生きる魚だけでなく、黒潮に生きる魚も親潮の海が含む餌を求めて北上するため、いろいろな種類の魚が豊富に獲れるということ。三陸の海が世界三大漁場と言われる理由はここにありました。

そして、丹羽先生が、この日の朝に魚市場で撮ったという写真を見せてくれました。「気仙沼産」として、同じ場所にサンマやサケ、コンブなどの親潮の幸と、カツオやアジなどの黒潮の幸が並ぶところからも、海の豊かさを感じることができます。

生徒たちからは、「海のことが前よりもっとわかって良かった」、「親潮と黒潮の栄養のことなどが学べて良かった」、「海の温度によって生きている魚の種類が違うことにも驚いた」「実験が楽しかった」などといった感想がありました。

また、最後に丹羽先生から、「海の中では対流や生き物の循環などの条件が複雑に絡みあっています。気仙沼はそれが非常にいいバランスで関係し合った、奇跡的なほど豊かな海です。世界的にも貴重な、みなさんの目の前にある海を、誇りに思ってくれたらうれしいなと思います」という言葉も。授業は生徒たちからの拍手と、「ありがとうございました!」の声で終了しました。

※ 今回の「海の“流れ”を知る科学実験」の詳細はこちらの記事をご覧ください。

- 文:

- 鈴木瑠理子